新春佳节,位于安徽西南山区的霍山县处处升腾着浓郁年味:社区村居墨香浮动,街头巷尾龙腾狮跃,文化广场欢歌曼舞……一个个“镇团”、一支支“村队”在新时代文明实践阵地、文化广场开展“我们的节日·春节”等群众性文化活动,让三十万山城群众在文化的年味中描绘着新春愿景。

组团建队:培育基层文化力量

艳阳里的霍山,温暖如春。1月21日下午,下符桥镇圣人山村新时代文明实践站前人头攒动、热闹异常,一场以“大地欢歌迎新年 凝心聚力谱新篇”为主题的“村晚”在群众欢声笑语中上演。

“我们‘村队’里,有70多岁的留守老人,有返乡过节的年轻人,还有放寒假的孩子,做网络直播的‘网红’……他们都是群众,虽算不上专业,但乡亲们很喜欢这种接‘地气’的演出。”圣人山村党总支书记刘玉林在现场忙碌着。目前,这个“村队”发展至20名成员,而全县像刘玉林所说的这样“村队”已有73支。

圣人山村“村队”在“村晚”现场演出(王倩倩 摄)

近年来,为促进乡村文化振兴,该县成立了县乡村文化振兴专项小组,创新性地开展“镇团村队”培育工作,即出台《霍山县关于进一步加强乡村文化建设的实施意见》《霍山县乡村文艺团队建设工作方案》等相关政策,鼓励引导和扶持全县16个乡镇组建镇级文艺团、144个村(社区)单独或联合成立村级文艺队,全县目前已组建成16个“镇团”和73支“村队”,成员达2200余人。这一支支扎根乡土的基层文化队伍,如熠熠星火,点燃山区群众促进乡村文化振兴的高涨热情。

一镇一品:唤醒沉睡文化基因

“为弘扬红色文化精神,我们挖掘本地红色资源,创作演出的‘四弦书’作品——《革命先驱垂千古 雄风浩气壮山河》《红色家书传万代 不忘初心显忠魂》等,社会反响很好。”在诸佛庵镇新时代文明实践所文化礼堂里,“俊卿艺术团”成员周清侠与伙伴们经常为观众表演他们自创自编的反映红色主题的文艺作品。

“毛竹之乡”诸佛庵镇是一片红色土地,这里曾是皖西革命根据地之一,是鄂豫皖苏区的重要组成部分。近年来,该镇将近500名文化文艺人才纳入到镇基层文化人才动态调整数据库,分别组建了1个“镇团”和4个“村队”。这些“团队”对诸佛庵兵变旧址、霍山县第二届苏维埃政府旧址、刘淠西故居等红色文化进行挖掘,创作文化文艺作品,以“四弦书”“花鼓子”等表演形式向村民和观众展示,让红色基因世代相传。

“俊卿艺术团”表演四弦书(雷威 摄)

与诸佛庵镇相距20公里之遥的下符桥镇,近年来依托发现挖掘的宋代窑址,建立了霍山窑陶瓷研究所,通过陶瓷艺术馆、陶瓷制作体验室等传承弘扬陶瓷文化,并通过“镇团村队”培养黑陶烧制技艺、竹编制作技艺、鸬鹚捕鱼技艺等技艺传承人,让传统技艺文化再现光芒。

如今,立足区域特色,提炼本地文化DNA,打造独特文化品牌成为当地共识。如西路庐剧发源地但家庙镇的“东乡民间艺术团”重点打造庐剧文化、西镇暴动旧址所在地漫水河镇的“红色西镇艺术团”重点弘扬红色文化、茶乡小镇大化坪镇的“茶乡民俗文化艺术团”重点打造茶文化IP、中国散文之乡东西溪乡的“‘红三线’艺术服务队”持续挖掘“三线”文化等。

群众主角:文化回归乡村生活

近年来,“镇团村队”已成为霍山县开展新时代文明实践活动的重要力量。

单龙寺镇中心学校的“小山雀合唱团”,一曲村歌《相约云海红杜鹃》唱响网络;漫水河镇富有特色的“连响舞”,在文化广场激情上演;太阳乡返乡村民的“龙狮舞”,在踩街送祝福……普通群众成为乡村文化活动“主角”,自编自演的文艺节目吸引大量村民参与和围观,在活动中乡亲们真切感受到文化回归乡村生活的“烟火气”。

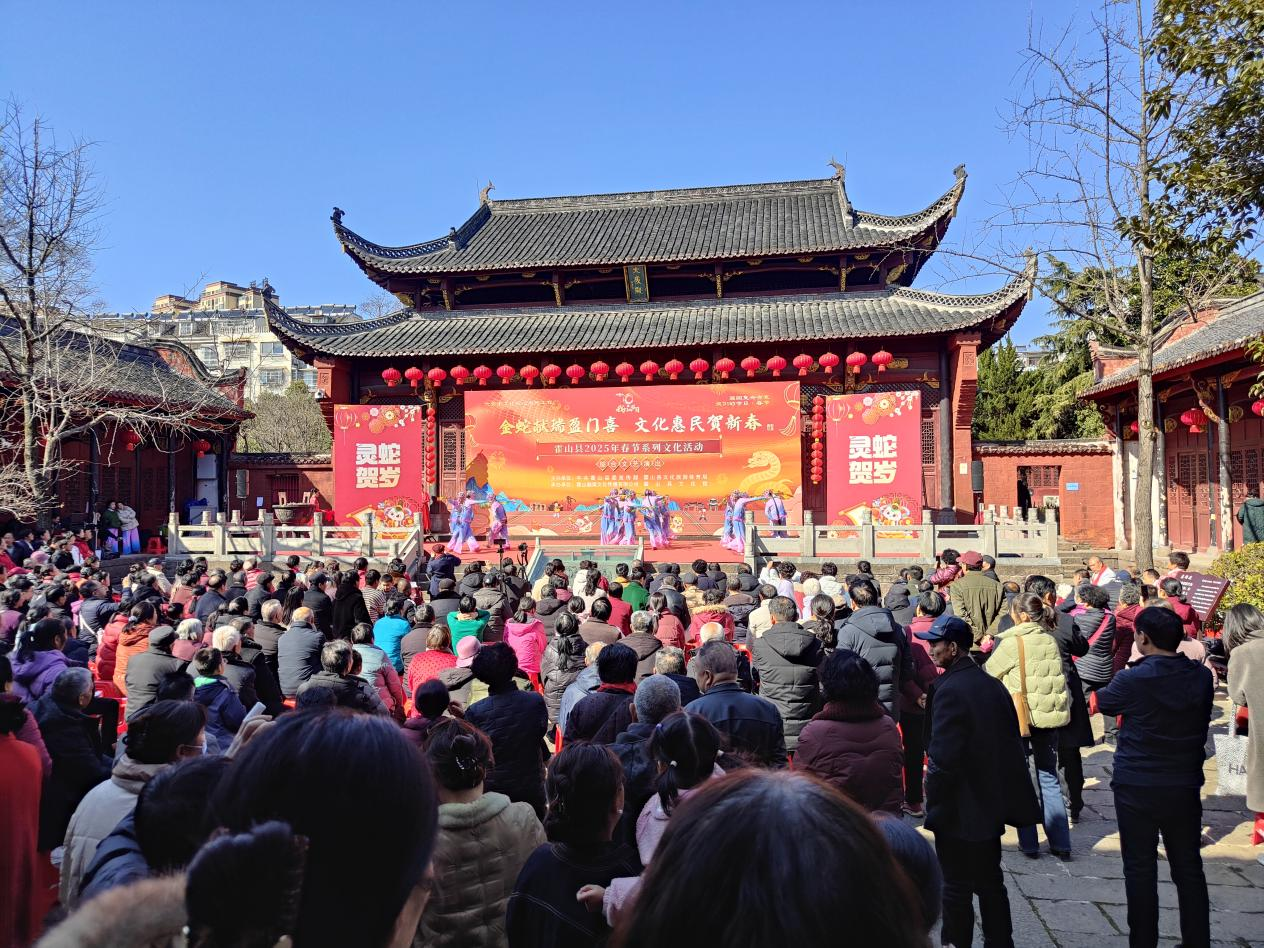

“我们的节日·春节”文化活动吸引群众围观(李晓旭 摄)

为激活基层文化队伍活力,打造更多文化文艺精品,该县政府也实现了从“主导者”变为“服务者”的角色转换:建立文化文艺精品创作激励制度,强化资金支持;启动乡村文化振兴“十百千”工程,建立文艺协会与“镇团村队”的帮带引育机制,即逐步形成十家文艺协会联系百家“镇团村队”、帮带千名文化文艺骨干的文化振兴机制。

2024年9月20日,在该县《霍山文学丛书》首发式现场,该县作家协会与“中国散文小镇”东西溪乡、摄影家协会与“中国摄影创作基地”单龙寺镇、美术家协会与“仙人冲画家村”诸佛庵镇、庐剧协会与“西路庐剧之乡”但家庙镇等正式开展结对共建,指导“镇团村队”围绕当地传统文化、民俗文化、红色文化等开展精品创作和表演展示,让更具乡土气息的文化活动成为丰富乡村群众精神生活的文化盛宴。